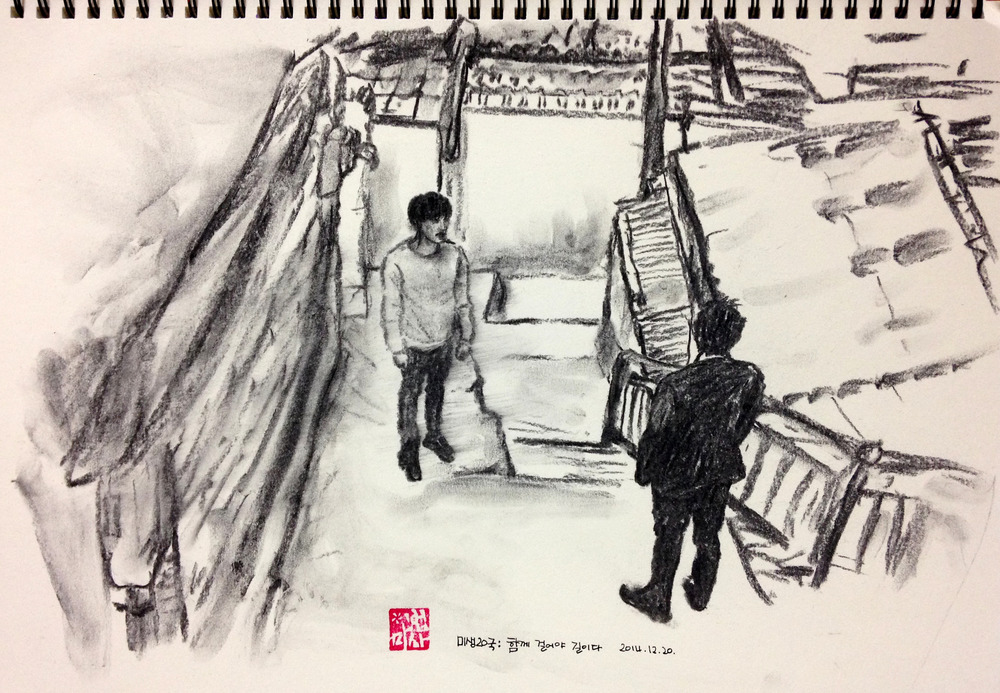

장면 1. 드라마 미생 마지막 편

회사를 그만 둔 오차장은 오토바이로 치킨을 배달한다. 사람들은 탄식을 했다. 아, 그 능력있고 소신있는 상사맨인 오차장도 회사를 나온 순간 어쩔 수 없구나. 시청자들은 곧 더욱 실망하게 된다. 그는 치킨집 주인도 아니었다. 배달이 밀렸다고 주인에게 책망을 당하는 배달 직원이었다.

하지만 그게 아니었다. 오차장은 무역 사업을 시작하였고, 헬멧을 시험해 본 것이었다. 예전의 상사를 경영자로 영입했고, 정규직 전환이 되지 않은 장그래도 불렀고, 김동식 대리도 합류하였다. 그렇게 작지만 뜻 맞고 열정 넘치는 상사맨들의 새로운 회사가 시작되었다.

출처: https://flic.kr/p/qbXCdC

출처: https://flic.kr/p/qbXCdC

장면 2. 영화 제리 맥과이어 초반부

제리 맥과이어(탐 크루즈 분)는 일류 스포츠 기획사의 유능한 에이전트다. 운동선수들이 더 좋은 계약을 따게 해주고 수수료를 받는 것이 그의 일이다. 하지만 부상당한 선수를 빨리 시합에 나가라고 압력을 가하는 자신에게 선수의 어린 아들이 욕을 하자 그는 자신의 일에 회의를 느낀다. 그는 ‘미션 선언문’이라는 장문의 글을 써서 회사의 동료들에게 돌린다. 돈을 덜 벌더라도 더 적은 고객에게 집중하고, 진심으로 그들을 위하여 일해야 한다는 글이었다. 덕분에 회사에서 해고당한 그는 새로운 스포츠 기획사 창업을 선언한다.

은행을 창업할 수 있을까?

이 두 이야기의 한가지 공통점은 다니던 회사에서 하던 일로 창업을 한 것이다. 그들은 하던 일을 좋아했다. 다만 회사의 경영방식에 문제의식을 갖고 있었고 그로 인하여 갈등을 빚었고 나올 수 밖에 없었던 것이다. 그래서 나와서도 자신이 열정을 갖고 있던 그 업에서 창업을 하였고, 자신이 평소 이상으로 생각하던 사업의 방식을 실현하기로 한 것이다.

회사에서 하던 일을 창업으로 연결한 사례는 꽤 많이 있다. IT 회사에서 개발자로 근무하다가 창업하여 앱이나 게임을 개발하는 경우는 매우 흔하고, 큰 광고나 홍보 회사 또는 디자인 회사에서 일하다가 독립하는 경우도 볼 수 있다. 오차장은 상사맨이 아니라 디자이너, 프로그래머, 광고기획자였을 수도 있었다. 원인터내셔널은 무역이 아니라 다른 업종의 회사였을 수도 있다.

하지만 오차장이 은행원이었다면? 원인터내셔널이 은행이었다면?

다들 알겠지만 답은 너무나 간단하다. 사실상 불가능하다.

은행을 신설하려면 최저자본금 1000억원이라는 어마어마한 돈이 필요하다. 영업 구역에 제한이 있는 지방은행을 설립하려고 해도 250억원이 든다. 업무범위가 더 제한되는 저축은행을 창업하는 데에도 40-120억원이 든다.

뜻있는 은행원들이 좋은 사업계획을 세워서 그 자본금을 투자할 투자들을 찾았다고 해도 사업허가를 내줄지 모른다. 대한민국에는 1992년 평화은행의 설립 이후 23년간 신설 은행은 없었다. 한마디로 은행원들이 생각할 수 있는 창업이 아니다.

미생 은행원들

그러면 일자리를 잃은 은행원들은 무엇을 하는가? 자신이 하던 일과 전혀 관계없는 일을 할 수밖에 없다. 1997년말 외환외기 이후 2001년 IMF 체제를 졸업할 때까지 직장을 잃은 사람은 9만명이나 된다. 그들중 상당수는 일자리를 찾지 못하고 “분식점, 빵집 등을 차려 영세 자영업자가 되거나 아파트 경비원, 대리운전 기사 등 계약직의 문을 두드렸다.”

사업에 성공한 은행원도 있었지만, 대부분은 그렇지 못하였다.

“하지만 준비되지 않은 창업은 뼈아픈 결과를 낳았다. 동아일보가 1998년 동화은행이 문을 닫고 6년이 지난 2004년 동화은행 퇴직자를 대상으로 설문조사를 벌인 결과 자영업에 도전했던 사람 중 80%가 실패한 것으로 나타났다. 사업 실패 등으로 은행원으로 재직할 때보다 경제적 지위가 하락했다는 이들도 66%에 달했다.

동화은행 지점장 출신의 A 씨는 해직된 뒤 거주하던 아파트를 처분해 얻은 4억 원으로 옷가게, 갈비집, 노래방에 도전했다가 실패해 자산을 모두 날렸다. 자영업 시장에서 자리를 잡지 못한 B 씨는 술집 웨이터나 공사장 노동자로 생계를 이어 나갔다.” (동아일보, 2014-11-29)

은행은 무조건 커야 하나?

금융당국은 은행은 돈이 많이 들 수 밖에 없는 업이라고 주장할 것이다. 리스크를 관리하기 위해선 거대 자본이 필요하고, 복잡한 IT 시스템을 개발 유지하고 지점망을 유지하려면 소자본으로는 어림도 없다. 규제 담당자뿐 아니라 대부분의 금융계 종사자들도 그렇게 생각할 것이다.

정말 그럴까?

사례 1. 오크우드 스테이트 은행(The Oakwood State Bank)

오크우드 스테이트 은행은 미국 텍사스주의 시골 마을인 오크우드에 있는 은행이다. 숫자상으로는 미국에서 가장 작은 은행은 아니지만, 그렇게 알려져 있다. 1900년에 시작한 이 은행은 지금도 옛날의 영업방식을 고집하고 있다. 인터넷뱅킹이 없음은 물론이고, 현금자동지급기도 없다. 지점도 없고 사무실에는 수십년간 일해 온 2명의 할머니 직원들이 일한다. 2010년에 사망하기 직전까지 그들과 함께 일한 직전 소유주 Roddy Wiley의 얘기를 들어보면 그는 전통적인 영업방식에 매우 애착을 갖고 있음을 알 수 있다.

오크우드는 약 600명(2008년 기준)의 고객이 있는데, 숫자가 적은 만큼 계좌번호를 부를 필요도 없이 이름만으로, 심지어 전화 목소리만으로. 고객을 구분한다. 돈을 많이 벌지는 못하지만 이익을 내며 잘 운영되고 있다. 2014년말 총자산은 약 600만 달러에 순이익이 10만 달러 정도였다.

미국 은행들의 자산수익률(Return on assets) 평균인 1프로보다 높은 수준이다. 규모의 경제는 모든 것을 설명하지는 못한다.

사례 2. 라이파이젠 가메스펠트 (Raiffeisen Gammesfeld) 협동조합 은행

독일에서 가장 작은 은행중 하나인 라이파이젠 가메스펠트 은행은 독일의 작은 마을 가메스펠트에 있는 은행이다. 전통적인 소매은행 업무만 취급하는 이 은행은 상근직원이 1명뿐이다. 대표인 40대 초반의 피터 브라이터(Peter Breiter)는 고객 응대에서부터 청소까지 모든 일을 혼자 다 한다. 아직도 많은 업무에 타자기를 이용한다. 그는 인근 지역의 더 큰 은행에 다니다가 1890년에 세워진 고향의 은행이 큰 회사에게 먹힐까봐 이 은행으로 옮겼다.

창업자의 손자인 83세의 프리츠 보그트(Fritz Vogt)는 지금도 매주 들러서 일을 한다. 그는 “우리가 고객의 돈을 잃었다면, 감히 마을을 걸어다닐 수 없었을 것”이라고 말한다.

400명의 고객과 거래하며 연간 약 4만 유로의 이익을 꾸준히 내고 있는 이 은행은 가메스펠트의 510명 주민이 아니면 거래를 하지 않는다. 2008년 금융위기 때에 이 은행은 아마도 큰 은행들이 부실에 빠지는 것을 본 많은 사람들로부터 전화를 받았다. 한 사람은 수백만 유로를 투자하겠다고 했지만, 이 마을 사람이 아니므로 받지 않았다고 한다.

미생 은행원에서 은행의 혁신가로

물론 지금 이렇게 작은 은행을 창업하는 것은 미국이나 독일, 스위스에서도 쉬운 일은 아닐 것이다. 자기 마을에도 작은 은행을 만들고 싶다는 질문을 받곤 한다는 피터 브라이터는 “오늘날은 요구되는 돈이 많아서 이런 모델을 만드는 것은 불가능”이라고 말한다. 미국에서도 환경에 따라 다르지만 대개 몇백만불 정도는 최저 자본금으로 요구되고 있다. 물론 한국에 비하면 그정도만 해도 엄청나게 낮은 장벽이지만.

그럼에도 불구하고 이 사례들이 시사하는 바는 매우 크다. 은행이 커야만 하는 것은 아니다! 은행이 커진 한 이유는 기업이 대형화한 것이지만, 모든 고객들이 대규모 자금을 필요로 하는 것은 아니다. 고객이 엄청나게 많아야 사업이 가능한 것도 아니다. 핀테크를 많이 얘기하지만 앞의 두 은행처럼 기술과 거리가 먼 은행들도 기존 은행과 차별화된 고객만족을 줄 수 있다.

사회적으로도 좋은 일이다. 왜 은행에서 배운 역량을 버리고 빵집, 치킨집을 해야 하나? 물론 그런 일을 하고싶은 사람들도 있을 것이다. 하지만 은행의 기존 영업방식에 의문을 갖고 있고 새로운 방식에 대한 아이디어와 열정이 있는 사람들이라면 작은 은행 창업이 가능할 때에 그 길을 택할 사람들도 분명히 있을 것이다.

끝으로 혁신이다. 금융에도 창조경제를 이루자는 얘기는 많지만, 혁신은 기존 기업보다는 기존 방식에 얽매이지 않는 신규 참입자가 더 잘 하는 경향이 있다. 기존의 국내 은행들이 모든 것을 완벽하게 하고 있을까? 모든 사람들이 은행 서비스에 더 바랄 나위 없이 만족하고 있을까? 미국도 2008년 금융위기 이후 신규은행 설립이 매우 드물어졌지만, 그 전까지는 한 해에 보통 100개가 넘는 신규은행이 설립되었다.

은행원들 중에서 오상식 차장이, 제리 맥과이어가 나올 수 있게 하자.